* * *

El Grupo Sofos tiene el

gusto

de invitarle a la conversación:

de invitarle a la conversación:

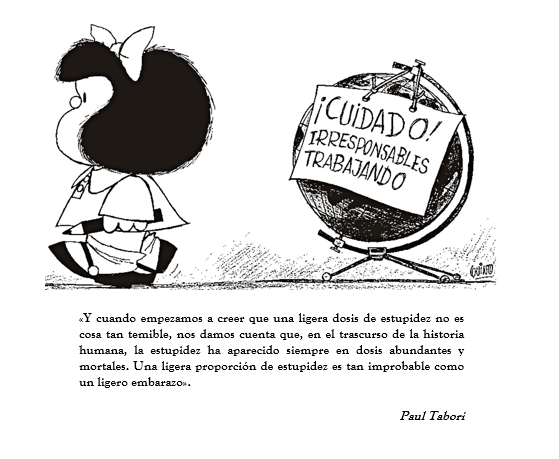

¿Somos Homo sapiens u Homo stupidus?

El tema de la próxima sesión es «¿Somos

Homo sapiens u Homo stupidus?», a cargo de Diego Aristizábal, comunicador social-periodista de la Universidad

Pontificia Bolivariana, escritor, columnista y director de Eventos del Libro de

la Alcaldía de Medellín, programa en el cual se destaca la organización anual

de la Fiesta del Libro y la Cultura.

* *

*

Entrada libre

Lugar: Casa

Museo Otraparte / Carrera 43A n.º 27A Sur - 11 / Envigado

Fecha: Mayo

11 de 2019

Hora: 2:30 p. m.

Ver formulario de evaluación de la conferencia:

Escuchar transmisión en vivo:

Para participación y realizar preguntas

en línea, favor comunicarse

a nuestra línea 448 24 04 o a nuestro correo: gruposofos@gmail.com

a nuestra línea 448 24 04 o a nuestro correo: gruposofos@gmail.com

Para obtener información adicional puede comunicarse

con nosotros al correo electrónico gruposofos@gmail.com. En nuestro blog http://gruposofos.blogspot.com podrá consultar la programación, la metodología

de trabajo y la presentación del grupo. O puede también comunicarse con la Casa

Museo Otraparte: Teléfono: 448 24 04 - Correo electrónico: otraparte@otraparte.org - Sitio web: www.otraparte.org.

*

* *

Lectura preliminar

(Basado

en una idea de William T. Vollmann)

Una vez

que sus necesidades primordiales están satisfechas, y a veces incluso antes, el

hombre desea intensamente, pero no sabe exactamente qué, pues es el ser lo que

él desea, un ser del que se siente privado y del que cualquier otro le parece

dotado.

Rene Girard

Querida

bisnieta:

El olvido es

el destino inevitable de todos. Yo no recuerdo a mis bisabuelos. Nunca los

conocí. Nada sé de ellos, nada quiero saber. Bastan tres generaciones para

desaparecer sin dejar rastro. Eso es la vida: pasar sin trascendencia.

Esta carta no

es un testimonio contra el olvido: sé bien que ese es mi destino inexorable, y

no pretendo aplazarlo una generación más; no tiene sentido. Te escribo con otro

propósito menos íntimo, si se quiere más antropológico. Ya verás lo que quiero

decir.

Los seres

humanos somos expertos en racionalizar nuestras equivocaciones y fallas

morales. Somos un animal extraño que usa más su cerebro para justificar sus

faltas que para evitarlas. Esta carta, una larga excusa y también una

confesión, así lo comprueba.

Entiendo tu

odio generacional, tu dedo acusador, tu odio contra los causantes de la

catástrofe. Vives en un mundo inestable, asaltado por epidemias, huracanes,

sequías, terremotos y conflictos permanentes. Los humanos enloquecieron el

clima y ahora el clima está enloqueciendo a los humanos…

No tomamos

decisiones, no hicimos lo que debíamos, y tu generación está sufriendo las

terribles consecuencias. Anticipamos lo que terminó ocurriendo: éramos

conscientes del futuro de pesadilla que estábamos creando. Advertimos el

peligro, pero ignoramos todas las señales hasta convertir la vida en este

planeta, el único que tenemos, en un infierno.

Tienes razón

al llamarnos egoístas, depredadores, inconscientes… Eso fuimos. Nuestro legado

es la destrucción, la muerte y el sufrimiento, ¿quién podría negarlo? Las

rencillas intergeneracionales siempre me parecieron insulsas, están sustentadas

en generalizaciones espurias.

Pero este

caso es distinto: tu generación acierta cuando nos culpa de su desastre.

No estamos,

creo, ante el fracaso de una o dos generaciones, sino ante el fracaso de la

humanidad; te pido, entonces, un poco de indulgencia. Este desastre planetario

revela un aspecto esencial de nuestra condición. Es como si el creador —la

evolución, la naturaleza o quien sea— nos hubiera construido de un modo

perverso. Nos entregó, por un lado, los medios para autodestruirnos (el

ingenio) y nos negó, por el otro, las capacidades necesarias para salvarnos (la

solidaridad y la moderación). La destrucción era inevitable; solo quedaba una

pregunta por resolver: ¿cuándo?

Uno podría

imaginarse a Dios como una especie de programador maligno. Sentado frente a la

pantalla, sonriente, ebrio de determinismo, observando la destrucción

predeterminada de la humanidad. La misma humanidad ha contado esta historia de

muchas maneras: Prometeo, Golem, Frankenstein… Nuestro ingenio es mayor que

nuestra templanza. Eso somos. Hay una frase del biólogo Edward O. Wilson: «Si

tuvieran la tecnología, las hormigas ya habrían destruido el planeta». No somos

muy distintos.

Hace unos

meses, cuando todavía no sabía si iba a poder escribir esta carta (mensaje

confuso que arrojo al océano del tiempo), leí una breve entrada del diario del

novelista húngaro Sándor Márai. La escribió en julio de 1988, poco antes de su

muerte. Resume mi alegato esencial: «Ola de calor. En los periódicos, palabrería

sobre la especie humana que con sus vapores y gases ha apestado la atmósfera.

[…] La estupidez y el genio humano son capaces de todo».

La estupidez

y el ingenio. Una mezcla sin duda peligrosa. Esta carta se centra en lo

primero: en nuestra estupidez, en nuestros defectos de fábrica, en algunos

elementos problemáticos de nuestra esencia. Quizás podríamos haber hecho una

transición hacia otro tipo de sociedad. Quizás podríamos haber optado por la

vida. No quisimos, dirás tú. No pudimos, digo yo. Nos llevó la corriente de la

naturaleza. Nos arrastró nuestra herencia, esa combinación extraña de estupidez

e ingenio.

Haré énfasis

en tres aspectos de nuestra condición, y voy a hacerlo citando a tres autores

(no soy un pensador original, solo un lector curioso) de diferentes tiempos;

tres pensadores que, en una síntesis trágica, revelan nuestra esencia

autodestructiva.

Hume

Empiezo con

David Hume, un filósofo escéptico que vivió hace ya muchos años, durante el

despunte de la Ilustración. Miraba al ser humano con compasión inteligente,

pues conocía nuestros defectos de fábrica. Dudaba de la razón, esa máquina de

justificaciones, y la imaginaba como un hombrecito trepado en un elefante

desbocado (o, mejor, propenso a desbocarse). «El hombre es el mayor enemigo del

hombre», decía.

En uno de sus

textos sobre los orígenes de la moral, un libro que se adelantó por más de dos

siglos a las ciencias humanas, escribió una frase que resume bien este primer

punto: «No es contrario a la razón preferir la destrucción total del mundo al

rasguño de un dedo».

Entiendo tu

exasperación: esa frase es un acto de cinismo inaceptable. Pero Hume, gordo

bonachón, solo quería plantear los límites de la razón humana, la imperfección

de nuestra psicología. Hume está diciendo que somos contradictorios: buenos

para componer elaboradas teorías de la justicia e impecables razonamientos

morales (nos gustan los mandamientos y los imperativos categóricos), pero muy

malos para obedecerlos y cumplir con lo que juzgamos correcto. Somos una

especie que no practica lo que su mente predica. «El hombre es por natura la

bestia paradójica, / un animal absurdo que necesita lógica», escribió el poeta

Antonio Machado.

Somos una

especie extraña. Tenemos la capacidad de razonar, sabemos cómo deberíamos

actuar, pero carecemos de la motivación psicológica necesaria para cumplir los

dictados de nuestros razonamientos y actuar correctamente.

Sabíamos que

debíamos cambiar nuestro modo de vida. Sabíamos que teníamos una obligación con

las generaciones venideras, que era inaceptable el sacrificio de buena parte de

su bienestar por una pequeña parte del nuestro, pero lo hicimos de todas

maneras. En ese sentido, Hume fue un visionario trágico de la estupidez de la

especie.

Hardin

Voy a pasar

ahora a mi segundo punto, a propósito de un pensador del siglo xx, Garrett Hardin. No fue un gran

pensador ni dejó gran obra. Pero escribió un breve ensayo sobre la tragedia de

los comunes (o recursos de uso común) que predijo el desastre, la trayectoria

catastrófica, la inercia inevitable de las cosas…

Hardin

escribió con lo que podríamos llamar urgencia malthusiana. Vivió los años más

convulsionados de nuestra historia demográfica, años de un crecimiento

desbordado de la población. Usaré un ejemplo bucólico para describir la

situación del planeta de entonces. Imagino un grupo de pastores que comparten

un terreno. Cada pastor es dueño de un pequeño rebaño. Uno de ellos decide

ampliarlo y llevar tres ovejas más a pastar al terreno compartido. El beneficio

individual es evidente. También lo es el costo social: menos alimento y espacio

para las ovejas de todos. Pero el pastor piensa en lo primero y no en lo

segundo: hace lo ventajoso y no lo correcto, tal como anticipó Hume. Los demás

deciden hacer lo mismo y sobreviene, entonces, la destrucción del terreno y la

amenaza a una forma de vida.

Hardin

planteó dos asuntos distintos pero complementarios. Primero: la Tierra es

nuestro terreno común, una gran hacienda planetaria. Segundo: nos comportamos

de manera egoísta; irracionalmente, si se mira desde una perspectiva colectiva:

nunca incorporamos el bienestar de los otros en nuestras decisiones. Hardin

comparte el pesimismo de Hume. Aunque creía en las leyes, no pensaba que la

conciencia (esto es, el razonamiento moral) pudiera salvarnos.

A lo largo de

la historia, en comunidades cerradas, los seres humanos diseñaron salidas

eficaces al problema de los recursos compartidos. Pero en el ámbito planetario

—tú lo sabes, lo vives todos los días—, no fue posible. Fuimos incapaces

(institucional, legal y moralmente) de llegar a un acuerdo cooperativo a escala

planetaria. Los países ricos no disminuyeron sus ovejas; los otros, los más

pobres, no renunciaron a introducir las suyas. Una tragedia, sin duda. Somos

peores que hormigas.

Mangabeira

Sigo con mi

última idea, no sin antes pedirte perdón por este tedioso inventario, que más

parece la lista de excusas de un adúltero que intenta tranquilizar su

conciencia mediante ejercicios intelectuales. Casos se han visto…

La idea ha

sido repetida muchas veces, de muchas maneras, con muchos ejemplos. Retomo una

versión de mi tiempo, obra de un filósofo brasilero que hizo su vida en Estados

Unidos, epicentro del consumismo, símbolo de nuestro insaciable apetito.

Roberto Mangabeira Unger dice que los seres humanos no solo sabemos que vamos a

morir, no solo sospechamos que la vida no tiene sentido (al menos no uno

intrínseco), sino que también somos insaciables, estamos siempre insatisfechos,

y tenemos una relación extraña con las cosas: dejamos de quererlas una vez las poseemos.

Vivimos en un ciclo eterno de deseos cumplidos y descartados: deseo,

satisfacción, aburrimiento, otra vez deseo, 1, 2, 3… y así sucesivamente, ad infinitum. Nada parece saciarnos.

Creemos que los bienes materiales van a aliviar nuestro vacío existencial. Nos

aferramos a una ilusión vana: jamás se cumple pero nunca la desechamos.

Los seres

humanos nunca logramos satisfacer nuestras necesidades básicas, pues estas

cambian, son dinámicas, están histórica y socialmente determinadas. Necesitamos

lo que tienen o quieren los otros: los deseos de los demás nos contaminan

irremediablemente. Consumimos porque otros consumen. Y otros consumen porque

nosotros consumimos. Nuestros deseos son maleables, influenciados por los

demás. Son infinitos, insaciables.

Ninguna

sociedad o cultura, dice Mangabeira, puede suprimir esos impulsos

fundamentales. Las prédicas de los críticos de la cultura y la sociedad

(razonadas todas) usualmente caen en oídos sordos. Son palabras al viento. La

razón no nos cambia. Los pragmatistas de la suficiencia, que nos invitan a

parar en nuestro afán productivo e innovador, nunca han reclutado multitudes.

La filosofía de la renuncia no parece humana. Parafraseando a Edward O. Wilson:

excelente idea, especie equivocada.

Como dijo

Mangabeira, no hay retorno a Arcadia; nuestra salida del edén es irreversible.

Nadie ha podido regresar al paraíso. Tenemos nostalgias naturalistas, sin duda.

Pero esa sociedad armónica, satisfecha y pragmática, que está por encima del

remolino de deseos insaciables, es una utopía.

No quiero

seguir con las justificaciones. «Ya está bueno», dirás. Las excusas exasperan,

sobre todo después de tanto rato. Recuerda, simplemente, que la razón no pudo

evitar la tragedia de los comunes, exacerbada por nuestras insaciables urgencias.

Hay una

imagen que ahora se me viene a la mente y que resume la fórmula de Sándor Márai

(ingenio + estupidez = destrucción): las grandes cabezas de la Isla de Pascua,

adonde quise ir desde que era niño, para ver esas estatuas gigantes, antropomórficas,

repetidas…, negación del pragmatismo y la suficiencia. Quién sabe si los

habitantes de la isla se extinguieron como consecuencia de ese frenesí

escultor; pudo haber sido por otras causas. Pero la metáfora es apropiada: la

autodestrucción, que parece parte de nuestra esencia, puede ser representada

por una gran cabeza humana.

Termino,

simplemente, pidiendo perdón.

Fuente:

Gaviria,

Alejandro. Siquiera tenemos las palabras.

Ariel, Bogotá, 2019. Capítulo reproducido con autorización expresa del autor.

Grupo Sofos

No hay comentarios.:

Publicar un comentario